- ホーム

- ボタニカルゆったりブログ

ボタニカルゆったりブログ

アロマのコラムはもちろん、私たちの心と体について、解剖学や健康学、女性学を絡めた豆知識も紹介していきたいと思います

ランチの後、電車の中など、少しの時間でさっと読めるものにしますので、時々、チェックしてみて下さいね

【臨時休業最終44日目】休業中の励まし・お便りに感謝

2020/05/21

ブログ画像いよいよ明日、営業再開します!

臨時休業も本日で終わりです。

昨日は店内の掃除を頑張り過ぎて、ブログも書かずに寝てしまいました(^^)

店内ピカピカになったので、ぜひ来て下さいね♪

休業中、励まして下さったお客さま、営業再開の連絡を受けて「おめでとう」とお声かけ下さった方、本当に心が暖かくなり、うれしかったです。

ありがとうございました。

明日からまた頑張ります!

臨時休業中のように毎日は書けないかもしれませんが、これからもブログ書き続けますので、たまに読んでみて下さい。

【臨時休業42日目】肩こり・頭痛に★ハーブティー紹介

2020/05/18

長時間同じ姿勢やゆがんだ姿勢を撮り続けていると、筋肉がこわばって血流が滞り、首こりや肩こりにつながります。

今日は、首こりや肩こりに加え、血流の悪化が原因で起こる頭痛に役立つハーブティーをご紹介します。

こまめなストレッチとともに、心身の緊張をほぐす作用のあるハーブを活用しましょう。

(どれもティーカップ2杯分)

★★★ 首こり・肩こり ★★★

カモミールローマン:ティースプーン 1/2杯

ラベンダー :ティースプーン 1/2杯

ローズマリー :ティースプーン 1杯

リラックス効果の高いラベンダーがほのかに香り、精神的なストレスが原因のこりに役立つブレンド。

カモミールとローズマリーには血液循環を良くする働きがあるため、心身の緊張を和らげるほか、体が冷えることによって起こる肩こりや頭痛にも有効です。

☆注意

カモミールローマン:キク科アレルギーの方は使用を避ける。

ローズマリー:高血圧の方は長期間の継続的な使用を避ける。妊娠中、授乳中は使用を避ける。

★★★ 頭痛 ★★★

カモミールジャーマン:ティースプーン 1/2杯

フィーバーフュー :ティースプーン 1/2杯

ペパーミント :ティースプーン 1/2杯

頭痛の改善に役立つハーブとして代表的なフィーバーフュー。

更に沈静作用のあるカモミールとペパーミントも緊張を和らげて痛みの緩和を促します。

体の冷えからくる頭痛にも役立つブレンドです。

フィーバーフューの苦味を抑えて飲みやすくしています。

☆注意

カモミールジャーマン:キク科アレルギーの方は使用を避ける。

フィーバーフュー:キク科アレルギーの方は使用を避ける。妊娠中、授乳中は使用を避ける。子どもへの使用は避ける。

ペパーミント:子どもへの長期間の使用は避ける。

これまで気象病に負けない体を作る方法をみてきました。

気象病の症状を左右するのは「自律神経」だということもわかりました。

自律神経を上手くコントロールすることがカギだと思います。

生活習慣の見直しに役立てて下さいね。

活用できるものは全て活用して、不調を遠ざけていきましょう!【臨時休業41日目】気象病に★おすすめアロマ活用法

2020/05/17

気象病のメカニズムからマッサージやストレッチ、生活習慣の見直しについて書いてきました。

セルフケアに併せて、是非、アロマとハーブも取り入れて欲しいと思います。

ライフスタイルや体調に合わせて、これからは天候と上手に付き合っていきましょう。

では、今日は芳香浴におすすめのアロマをご紹介します。

芳香浴・・・空気中に精油の香りを拡散させて、鼻から吸入します。アロマテラピーを一番手軽に効果的に楽しむ方法です。

★ 就寝前 ★

日中に緊張状態が続くと、体が就寝モードに上手く切り替わらず、スムーズな眠りを妨げることもあります。

心身を深くリラックスさせる香りで、就寝モードへと穏やかに導いてあげましょう。

寝る30分ほど前から香りが部屋全体に行き渡るようにしておくといいですよ♪

(数字は割合、お好みで変更してね)

***** レシピ A *****

ラベンダー・・・・・3

ネロリ・・・・・・・2

カモミールローマン・1

サンダルウッド・・・1

***** レシピ B *****

ラベンダー・・・・1

サンダルウッド・・1

ティッシュペーパーにラベンダー精油を1、2滴、落として枕元に置くだけもいいです。

他の精油でももちろんOKです。

旅先でも使って欲しい方法です。

☆ 精油を垂らしたティッシュペーパーを机などに直接置かないように!

精油はプラスチックや家具の塗装、人工大理石などを溶かす場合があります。

ガラスか陶器のお皿に置いた方がいいです。

★ 日中 ★

長時間のデスクワークやマルチタスクの多い現代では、心身が過緊張に偏りがちです。

ストレッチや腹式呼吸とともに、リフレッシュとリラックスを併せ持つ香りを取り入れましょう。

(数字は割合、お好みで変更してね)

**** レシピ A *****

グレープフルーツ・・2

ベルガモット・・・・2

ユズ・・・・・・・・2

ホーリーフ・・・・・1

***** レシピ B *****

グレープフルーツ・・3

ローズウッド・・・・2

イランイラン・・・・1

上記はどちらかというと、緊張を程よくほぐす感じでしょうか?

プレゼンとか、面接の前とか。

日中に眠くならないアロマ、やる気が出ない時のアロマなど、きっと知りたい人もいますよね。

これから、ブログで紹介していきますね♪

営業再開したら、ブログ続けられるかちょっと心配(--;)【臨時休業40日目】気分は営業中★自律神経を整える

2020/05/16

営業再開の日が決まりました。5/21(木)です。

このままコロナ感染がおさまる事を祈るばかりです。

再開日が決まると、その準備が具体的になり、やるべきこともクリアになってきます。

やる気も満々、ちょっと興奮気味です。

こんな時は深呼吸です。

今回は気象病に負けない身体作りの続きです。

今日の私のように興奮気味で、交感神経が優位になりっぱなしだとよくないですよね。

自律神経を整えるために、呼吸からチェックしていきましょう。

<呼吸>

呼吸は、自律神経のコントロールに効果的です。

脊椎・肋骨・鎖骨との連動により、骨格のゆがみを正すのにも役立ちます。

現代人は交感神経を優位にするために胸式呼吸になっていることが多いそうです。

副交感神経を優位にする腹式呼吸を積極的に行う事で自律神経を整えましょう。

<運動>

ゆっくりと長く行える運動は自律神経を安定させる効果があり、気象病の予防と改善につながります。

おすすめはヨガやピラティス、ストレッチ。

行って「楽になる」と感じる運動を選ぶのが継続のコツです。

<食事>

気象病は女性の方が圧倒的に多く、8割を占めるそうです。

月経により貧血になりがちなことが理由の一つで、貧血は頭痛やめまい、倦怠感などを伴うからです。

特に体内の貯蔵鉄が不足する「隠れ貧血」には要注意です。

思い当たる人は、日々の鉄分補給を心がけて下さい。

<睡眠>

時間、質ともにバランスの良い睡眠が、バランスの良い自律神経を作ります。

約90分を1サイクルとする睡眠のリズムを基に、4セット6時間睡眠が最低ラインと考えましょう。

続けることで自律神経の切り替えがスムーズになり、熟睡かんと目覚めのスッキリ感も向上します。

<環境>

気象病の症状が現れやすいのは、気圧が乱高下するタイミングです。

飛行機や新幹線、高層ビルのエレベーターといった身近な乗り物にも当てはまります。

体調への影響を気に留め、事前に耳マッサージや指圧をするなどして対策をして下さい。

耳マッサージの仕方も以前のブログに書いてますので、実践して見て下さい。

【臨時休業○日目】ブログももう終わりに近づいてます。

営業再開したら、また生活がグチャグチャになるかしら?

ちょっと心配ですが、このブログで生活の見直しをやってるから、前よりちょっとはマシになるかな?とも思っています(^^)

【臨時休業39日目】姿勢見直し★正しいスマホの持ち方

2020/05/15

生活の見直しで気象病に負けない身体を作りましょう!

今回は「姿勢」に注目しましょう。

意外と難しいよ。。。(^^;)

★ 正しい立ち方 ★

姿勢は生活習慣の見直しの基本かもしれません。

正しい姿勢でいる時間を長くすることで体のゆがみを未然に防ぎ、気象変化に強い身体を目指しましょう。

(正面)

1. 首幅に足を開く。土踏まずのアーチを意識しながら、つま先とかかとでしっかり地面を踏み締める。重心は若干かかとに寄せる。

2. 骨盤を立てる。丹田(おへその下指4本分の位置)に力を込めるとよい。

3. 軽く肩を引き、あごを引き、骨盤と肩が一直線上に並ぶようにする。目線は正面に向ける。

(横)

壁に沿って立ってみるとわかりやすい。

かかと、お尻、肩甲骨の3点を壁につけて立ち、後頭部が自然と壁に触れ、壁と腰の間(骨盤の上)に指1本分の隙間ができるのが理想。

朝起きた時や、ちょっとした空き時間にチェックする習慣をつけるといいですね。

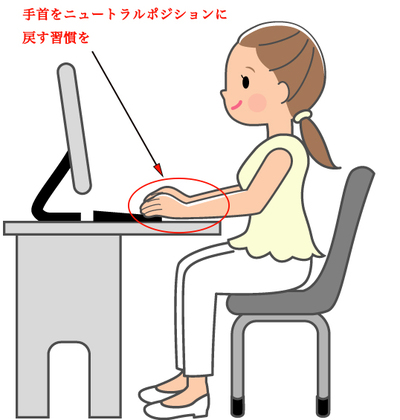

★ 正しい座り方 ★

デスクワーク、パソコンワークが多い人は、座り方の見直しで差が出ると思います。

正しく座っていても1時間に1度は席を立ってストレッチを行うように心がけて下さい。

気がつかずに1時間経ってる事は日常茶飯事。

そんな細かい事は気にしないで、要は心がけです!

1. 腰の両側を両手でつかみ、床と垂直になるように骨盤を立てる。

2. 軽く肩と耳を引き、骨盤と肩が一直線に並ぶようにする。目線は正面に向け、パソコン作業時はモニターをのぞき込まない。

★ 正しいスマートフォンの持ち方 ★

下を向いた姿勢で小さな画面を見続けるスマートフォンは、ストレートネックの元凶です。

骨盤の負担が大きいので、正しい姿勢をキープしつつ、1日2時間以内を使用の目処に。

上記の「正しい立ち方」「正しい座り方」を基本に、スマートフォンを持つ手の肘を90度に曲げ、二の腕にもう一方の手を挟んで角度をキープする。

手首はニュートラルポジションを意識する。

どうですか?

どれも結構むずかしい事言ってくれてるやん!って思いませんでした?

電車の待ち時間とか、〇〇さんの仕事待ちとか、イマイチな会議中とか(^^)、是非、実践してみて下さい。

「どんな時間も自分の有効な時間に変えていく!」

そんな素敵な女性を目指しましょう。

【臨時休業38日目】気象病★セルフケア(首・背中)

2020/05/14

今日は、「気象病にも負けない身体を作るためのセルフケア2回目」です。

首と背中の簡単なストレッチをご紹介します。

★ 首のストレッチ ★

スマートフォンやパソコンの長時間使用で、ストレートネックになりがちな首の骨を、本来のゆるやかなカーブに正すストレッチです。

首こりや肩こりの予防にもなりますので、是非やってみて下さい。

1. 細く折り曲げたタオルの両端を持ち、後頭部と首の境目に引っかける。

斜め上を向き、タオルも斜め上に引っ張る。

タオルと首で押し合うように力を込め、30秒キープする。

2. 首を斜め下に向け、タオルも斜め下に引っ張って30秒キープする。

首がタオルの押す力に負けないように意識するのがポイントです。

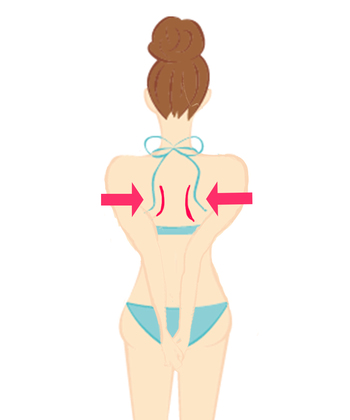

★ 猫背リセット ★

スマートフォン、パソコンワークでなりがちな猫背をリセットします。

気分転換も兼ねて、1時間に1回ぐらい行うといいですね。

1. 両手を後ろ手に組む。

2. 息を吐きながらゆっくりと、左右の肩甲骨を寄せるようにして胸を気持ち良く開いていき、開いたところで20〜30秒キープします。

3セット行います。

☆左右の肩甲骨を真ん中に寄せることで胸が開きます。

★ 耳と首の温め ★

耳と首は、温めて循環をよくすることも、内耳と自律神経を整えるのに効果的です。

冷房時もこの2箇所に冷えを感じたら実践してみて下さい。

耳:ホットタオルや温かいペットボトルや缶を耳に当てる。火傷には気をつけて下さいね。

首:首の後ろの付け根から肩甲骨の間に、ホットタオルや温熱シートなどを活用して温める。36〜42℃が目安。吐き気を催すこともあるので、温め過ぎには注意しましょう。

次は姿勢についてチェックしてみましょう。

【臨時休業37日目】気象病★セルフケア(耳マッサージ)

2020/05/13

朝、ベッドから起き上がれなかったり、通勤電車で具合が悪くなったり。

気象病がひどくなると、ちょっとした気象の変化で体調を崩すようになってしまいます。

医療の助けが必要な場合もあると思いますが、セルフメンテナンスで症状を出にくくする事も覚えておきましょう。

ポイントは、気象病と関わりの深い、内耳と自律神経を整えることです。

マッサージやストレッチ、姿勢、呼吸、運動といった基本的な生活の見直しが非常に有効なケアになります。

特にマッサージとストレッチは、気づいた時に行うクセをつけるといいですね。

今日、ご紹介するセルフケアは、私がサラリーマン時代によく会議中に実行していたものです。

最後は、発言しながらもやってしまうほどに(^^;)

習慣っておそろしいわー!気持ちいいからやってみて下さい。

★ 耳マッサージ ★

耳のマッサージで内耳の循環を良くしておくと、むくみがとれ、片頭痛やめまいなどの症状が出にくくなります。1. 両耳を絵のように持って、耳たぶの少し上を水平方向に引っ張り、5〜10秒キープして離す。数回繰り返して。

2. 耳を上下に数回引っ張る。

3. 耳を回す。前周りと後ろ回りで5回ずつ。

★ 耳周りの指圧 ★

気圧の影響でめまいが起こる時は、こめかみやかみ合わせなど、耳の周囲が緊張しています。

この部分を指圧でゆるめ、緊張を解くことで、痛みやつらさが和らぎます。

1. 人差し指と中指でこめかみをグッと押し、20〜30秒キープする。

2. 頬骨の下の噛み合わせの部分を、同じように指圧して20〜30秒キープする。

3. 耳たぶの後ろの骨のくぼみ(顎関節)を斜め上に持ち上げるようにグッと押し、20〜30秒キープする。

次は、首や背中のセルフケアをご紹介します。

【臨時休業36日目】気象病★骨格のゆがみと気圧の関係

2020/05/12今日は久しぶりに宇多田ヒカルさんの音楽を流しながら過ごしてます。

いつ聴いても、素晴らしい歌声でございます!

リズムもいいから、ついつい体も動いたりして、肩甲骨うごいてるぅー気持ちいいー!

さあ、今日は姿勢についてです。ほらほら、これ読んでる今も猫背になってませんか?

気圧の影響は、骨格とも関係していることがわかってきています。

私たちは普段「1気圧」の中で暮らしていて、これは1平方メートルで換算すると10トンもの重さがかかっていることになるのですが、体内からも同じ圧力で押し返し、バランスをとっています。

このバランスを上手く取るには軸が定まっていないといけません。

この軸となるのが骨格で、骨格が整って入れば軸が定まり、気圧の影響を受けにくくなります。

逆に骨格にゆがみやズレがあると、気圧の影響を受けやすくなります。

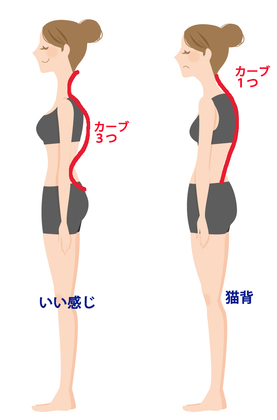

特に重要なのが脊柱で、3つのカーブを描いているのが姿勢良く、整った状態です。

猫背や反り腰、ストレートネックは脊柱のカーブが少なかったり、強かったりして、ゆがんだ状態です。

脊柱のゆがみは肩こりや首こり、腰痛やめまい、自律神経とも関係があり、ゆがみが強いほど気象病になりやすく、症状も強く表れるのです。

気象病になりやすい人の特徴がわかってきましたね。

確認してみましょう。

□乗り物に酔いやすい

□姿勢が悪い

□長時間のデスクワークが多い

□偏った姿勢での作業時間が長い

□スマホを手放せない

□運動不足

□睡眠不足

□ストレスが多い

□低血圧

□冷え性

□うつ傾向

□更年期世代

□その他なんらかの持病がある

多くは「当たり前やん!」ってツッコミたくなるけど、何もしない自分はもっと嫌いだから、ちょっとだけ意識して、出来る事はやってみます。

皆さんも参考にして下さいね。

次はいよいよセルフケア!

マッサージやストレッチをご紹介したいと思います。

うわっ!絵、書かないとわかりにくいやんなー?

どうしよう、、明日考えよう。。。(^^;)【臨時休業35日目】気象病メカニズム★内耳が敏感だと

2020/05/11

天候、気温、湿度、気圧の変動は環境的なストレスと言えます。

私たちの身体にはホメオスタシス(恒常性)というものが備わっています。

そのため、本来は移り変わる外部環境に合わせ、コンディションを一定に保つことができるのですが、変化が激しかったり、頻発すると調整機能が追いつかなくなります。

気づかないうちに調整機能を担う自律神経が酷使され、機能が低下し、様々な症状が引き起こされます。

普段から仕事や人間関係でストレスを感じている人はなおさらですよね。

気象変化もストレスと捉え、自律神経をもっと意識するようにしてみましょう。

前回、気象病は内耳と気圧が関わってる事を書きました。

気圧は地球の表面を覆っている空気の圧力で、体内から同じ圧力で押し返す事でバランスをたもっています。

天気が悪くなると、気圧が大きく変動して体内の圧力のバランスが崩れてしまいます。

気圧の変化は耳の奥になる「内耳」で感知され、前庭神経を通して脳の視床下部に伝わり、そこから自律神経に「変化に対応するように」と指令が出されます。

この時、気圧の気圧の下がり方が激しいと体内の圧力のバランスが崩れて内耳が膨張し、その影響で自律神経が乱れ、頭痛やめまいが引き起こされるのです。

この内耳の感覚には個人差があるそうで、敏感な人は自律神経がより乱れやすいともいわれます。

乗り物に酔いやすい人は内耳が敏感なので、気圧の変化も感じやすいと思った方がいいですね。

メカニズムを知ることで、「ストレスが多かったり、乗り物に酔いやすい人は気象病になりやすい」ことがわかりましたね。

気圧の影響は「骨格」とも関係していることがわかってきたそうですよ。

次はそのあたりをご紹介します。

こんな私でも、なんとかお野菜をたくさん摂るようになりました。

たいした料理じゃなくても、炒めたりして、思いっきり食べてます。

コンビニ弁当や加工品より、やっぱり美味しいっ!

お店が営業再開しても、続けたい習慣ですが、、、どうなることやら(^^)【臨時休業34日目】気象病チェック★内耳と自律神経

2020/05/10

加速する異常気象により気象病もその予備軍も増加傾向です。

自分が気象病なのか?その予備軍なのか?のチェックからはじめてみましょう。

★チェックリスト★

□1.天候が変わるときに体重が悪い。

□2.雨が降る前や天候が変わる前に、なんとなく予測ができる。

□3.耳鳴りやめまいが起こりやすい。

□4.肩こり、首こりがある。首の外傷歴がある。

□5.姿勢が悪い。猫背、反り腰。

□6.乗り物酔いをしやすい。

□7.パソコン作業やスマートフォンの使用時間が長い(1日4時間以上)。

□8.ストレッチや柔軟体操をすることが少ない。

□9.歯の食いしばりや歯ぎしり、歯の治療が多い。顎関節症と言われたことがある。

□10.エアコンが効いている環境にいることが多い。冷房が苦手。

□11.日常的にストレスを感じている。特に精神的なストレス。

□12.更年期障害ではないかと思うことがある。

1.か2.がある人はほぼ気象病。

3. 〜12.が3つ以上ある人は予備軍と考えられます。

どうでしたか?私もそうだけど、予備軍になった人多かったのでは?

気象病の発症には、気圧を感知する機能をもった内耳(鼓膜の奥にある器官)が関わっている、とう説が有力です。

内耳はめまいや乗り物酔いにも関わることから、気象病専門外来では抗めまい薬や酔い止め薬、漢方薬の処方がされることもあるとか。

更に、内耳の循環をよくするマッサージやストレッチ、自律神経を整える生活習慣のアドバイスをしてもらい、それを継続的に実践することによって、多くの人が快方へ向かっているといいます。

耳と鼻は物理的につながっていることから、香りによるアプローチにも期待が寄せられています。

アロマやハーブも役立ちそうですね。

マッサージやストレッチも含め、これからご紹介していきますね。

その前にもう少し気象病のメカニズムを知りましょう。

原因や正体がわからないという不安な気持ちは自律神経に影響を与えますから、メカニズムを知ることは予防の第一歩です。

【臨時休業33日目】実は気象病?★頭痛/めまい/肩こり

2020/05/09

気圧、気温、湿度などの気象変化によって、様々な不調が起こりませんか?

天気が崩れる前に予兆のように片頭痛が起こる、とおっしゃるお客様も少なくありません。

雨や曇りの日に目覚めが悪い、体調や気分がすぐれない、古傷が痛む、肩こりや首こりがひどくなる、、、これらは「気象病」かもしれません。

天気と体調の関係は昔から言われていた事ですが、天気は自然現象であまりに身近であり、その症状も天気の回復とともに症状も治まって行くため、「病気」とは認識されていませんでした。

しかし、近年、症状の悪化によって生活に支障を来すケースが増えたこともあり、「気象病」が注目されるようになりました。

今回からは「気象病」のメカニズムや、予防や改善方法をご紹介したいと思います。

「生活の見直し」に役立てて下さい。

★まずはチェック★

天気の変化で起こる症状は?

□めまい、ふらつき

□吐き気

□頭痛

□肩こり、首こり

□全身の倦怠感 or だるい

□ベッドから起き上がれない

□低血圧

□関節痛

□手足のしびれ

□冷え性

□動悸

□不安になる

どうですか?チェック付きましたか?

普段は気にしていなくても、よく考えると雨の日に〇〇になるなー、と思う人は少なくないのでは?

気象病は、海外では病名として通っているらしいです。

日本での認識は低く、一般的ではなさそうです。

「気象病かも」と思ってもどんなクリニックに行っていいかわかりませんもんね。

クリニックに行って相談したとしても、原因不明、あるいは自律神経失調症と診断される場合が多いそうです。

季節の変わり目の寒暖差や、長雨の梅雨といった、体調に影響の大きい従来の気象に加え、最近の異常気象、更に自律神経を乱しがちなライフスタイルが重なり、気象病を発症する人が多くなっていると思います。

気象病専門のクリニックを探して相談する、が一番いいのでしょうが、そんなに身近になさそうです。

「セルフケア」と「生活の見直し」によっても気象病の予防と改善につながるそうですから、どんどん探っていきましょう。

次は、自分が気象病なのか?その予備軍なのか?のチェックからはじめてみましょう。【臨時休業32日目】シミ/シワ/たるみ予防★ハーブティー

2020/05/08

臨時休業中も、時々店に行き、換気や掃除を行います。

もちろん、スッピンです。

知った人に会いませんように、、と思いながら行くのですが、、

そうです、こういう時に限って知っている人に会うのです(--;)

今日もビル会社の方に会ってしまいましたー。

マスクしててよかったけど、眉毛もないし、髪の毛もボサボサやし。。。

さあ!こんな時のためにも、スッピンでもキレイな肌を目指しましょうねっ!

体の中からキレイにするんでしたよね。

今日は、お肌にいいハーブティーのレシピをご紹介します。

(どれもティーカップ2杯分)

★★★ シミ予防 ★★★

エルダーフラワー:ティースプーン 1/2杯

ラズベリーリーフ:ティースプーン 1/2杯

ローズヒップ :ティースプーン 1/2杯

ローズヒップのビタミンCはメラニンの生成を抑制する働きを持ち、体の内側からシミの予防・改善に役立ちます。

ラズベリーリーフには皮膚組織を引き締める収れん作用があり、シワやたるみに有効です。

☆注意

ラズベリーリーフ:妊娠初期は使用を避ける。

★★★ お肌のハリをサポート ★★★

スギナ :ティースプーン 1/2杯

リンデンフラワー:ティースプーン 1/2杯

ローズヒップ :ティースプーン 1/2杯

スギナには皮膚組織を引き締める収れん作用があり、シワやたるみに有効です。

シミ予防に有効なローズヒップも入れて、より美肌効果の高いブレンドにしましょう。

☆注意

スギナ:長期間の継続的な使用を避ける。子どもへの使用は避ける。心臓または腎臓の機能不全の方は使用を避ける。

★★★ 皮膚の引き締め ★★★

オレンジブロッサム :ティースプーン 1/2杯

カモミールジャーマン:ティースプーン 1/2杯

ホーソンベリー :ティースプーン 1/2杯

ホーソンベリーには皮膚組織を引き締める収れん作用があり、シワやたるみに有効です。

更に、利尿作用によって体内の余分な水分や老廃物を排出するのにも役立ちます。

オレンジブロッサム、カモミールとのブレンドは、甘みがあり、飲みやすいと思います。

☆注意

カモミールジャーマン:キク科アレルギーの方は使用を避ける。

ホーソンベリー :長期間の継続的な使用を避ける。子どもへの使用は避ける。

ハーブティーは薬ではありません。

あくまでも体本来の働きをサポートするものとして役立ててくださいね♪【臨時休業31日目】抗酸化作用をもつ食材★肌を守る

2020/05/07

前回、老化を招く「糖化」と「酸化」をご紹介しました。

今回は、「糖化」「酸化」から守る方法がないか、考えてみましょう。

抗酸化作用をもつのは、主に抗酸化酵素と抗酸化物質の2種類です。

抗酸化酵素は私たちの体内でつくられますが、加齢によって生成される量は減少すると言われています。

そのため、食事から意識的に抗酸化物質を含む食材を摂取し、抗酸化力を高めることが重要です。

抗酸化成分には、ビタミン、ミネラル、フィトケミカルなど様々あり、主に野菜や果物、大豆製品、ナッツ類などに多く含まれています。

また、ハーブには抗酸化作用を持ったものがたくさんありますので、ぜひ、上手く取り入れて頂きたいと思います。

ハーブティーはもちろん、料理に活用すればより効果的に抗酸化成分を摂取できます。

食材の他にも、十分な睡眠、適度な運動を心がける事も「糖化」「酸化」の抑制につながります。

特に睡眠は成長ホルモンを分泌させるため、肌のターンオーバーを促し、くすみやシミの予防が期待できます。

日頃から規則正しい生活習慣を意識し、体を整えることが、内側から輝く健康美肌をつくる近道なのですね。

次は抗酸化作用のあるハーブを使ったハーブティーレシピを紹介したいと思います。

【臨時休業30日目】肌老化を招く★「糖化」と「酸化」

2020/05/06

臨時休業をしてから、TVを見る機会も増えました。

化粧品、健康食品などのCMもよく見かけます。

自分と同じ年齢の女性がキレイな肌をされていてビックリする、なんて事もありますね。

TVに出ている人は、CM用に強い照明があたってキレイに見えるのだとしても(そう思いたいだけ)、人によってシミやシワ、たるみに差があるのは認めなくてはいけませんねー(--;)

何が違うのでしょうね?

「糖化」と「酸化」って聞いたことありますか?

「糖化」とは、体内で不要な糖質とタンパク質が結びついて「AGEs(糖化最終生成物)」という物質を生成してしまう作用のことです。

一般に体が「焦げる」と例えられ、この AGEs が肌に蓄積されると、くすみやシワ、たるみの原因になります。

特に、お菓子やパンなど糖質過多な食事が多いという人は要注意です。

血糖値を急激に上げる食事は、 AGEs をつくり糖化を加速させます。

普段から野菜から食べるベジファーストを意識するなど血糖値を急激に上げない食べ方を習慣にすることが大切です。

「酸化」とは、体が「サビる」と例えられます。

紫外線などの外的ストレスや心身のストレス、不規則な生活など、様々な要因によって体内で活性酸素が多量につくられる事で起こる現象です。

活性酸素は体内に侵入した細菌などを取り除く免疫機能の一部ですが、つくられ過ぎると体内の細胞を酸化させ、動脈硬化やガンなどの生活習慣病を招く他、シミやシワ、白髪などの老化の原因になります。

「糖化」が起きると、抗酸化酵素の活性化が失われ、「酸化」が進む原因にもなります。

また活性酸素は AGEs が起こす細胞の炎症を促進させ肌老化を招くなど、糖化と酸化は交互に作用します。

同じ年齢でも差が出るのは、体質や生活環境にもよるのでしょうが、「糖化」や「酸化」もかかわってそうですね。

「焦げる」のも「サビる」のも嫌ですよね。

次は、もう少し「糖化」や「酸化」の抑制につながる習慣について考えたいと思います。

【臨時休業29日目】私の毎日★おすすめ商品やマンガ

2020/05/05

吉村知事の生出演を毎日みてしまいます。

最初は、お店の事、お金の事など気になるので、大阪の方針を知るために見ていました。

いつの間にか、毎日、生出演のチャンネルを探して、見るようになりました。

今では、ちょっとしたファンになってます(^^)

なぜだろう?

おそらく見ると少し安心するんです。

ハキハキ、しっかり、丁寧に、考えを話される姿を見ると、不安な気持ちが少し楽になるんです。

そして、一緒に頑張ろう!と前向きになれる気がします。

「リーダー」の重要性をこんなに感じた事はなかったかもしれません。

吉村リーダーのもと、私なりにできる事をしていこうと思います。

毎日と言えば、母とのビデオ通話も続いています。

最初は母が心配で始めましたが、今では私の方が母から元気をもらっています。

1時間なんて、すぐに経ってしまいます。

ペラペラだらだら、まるで一緒の部屋にいるように感じます。

母の笑顔を見ていると、なんで今までビデオ通話使わなかったんだろう?と反省します。

毎日の忙しさを理由に、母からのLINE「体大丈夫?」の返事をトークで返すだけでした。

その気があれば、ご飯を食べながらでも、5分でも、話せただろうに。。

きっと、さびしい思いもさせたし、心配もかけたと思います。

だから、お店が再開しても、このオンライン帰省の習慣は続けようと思います。

そんな母に「これいいよ!」って紹介したのが、「ルックプラス バスタブクレンジング」です。

スプレータイプの「こすらず60秒待つだけ!」ってやつです。

毎日きっちりお風呂掃除する母にバカにされると思ってたのですが、あまりにも楽なので80歳になった母に思い切って紹介しました。

すると、「あ、それ気になっててん、いい?」って聞かれたので、しっかり説明しました(^^)

毎日はこれを使って、週1はこするタイプで掃除する、ので十分だと思います。

家族の人数にもよるけど、毎日掃除している方には、「これで少し手を抜いて!」といいたいです。

少し高めだけど、時間や労力、ストレスなどを考慮すると、そんなに気にならないかもです。

ここ最近の夜のお楽しみ(何か変な響き?)は、

田村由美さんの「ミステリと言う勿れ」という漫画です。

混乱する今だから、いろいろ考えさせられますよ。

おすすめです。

あー、今日はダラダラ書いてしまったぁー。

ま、こんな日があってもいいか。。【臨時休業28日目】キレイ肌へ★体内のデトックス器官

2020/05/04

自粛期間はまだ続きますが、どうぞ上手に、心を強くして、自分のすべき事をなさって下さい。

そこに他人を「思いやる」事をプラスすれば、「ストレスが溜まるから、、、」という理由だけで好き勝手な行動はできないはずです。

これからもストレスは無くなりません。

ストレスをコントロールできるようになりましょう!

そのためにも、心身の健康は大切です。

引き続き、生活習慣を見直していきましょうね。

体と肌はとても密接に繋がっています。

中でも、肝臓、腎臓、腸は体内のデトックス器官でもあり、肌への影響も大きい臓器です。

例えば、腸の働きが低下し便秘が続くと、排出されない老廃物(毒素)が発生し、それらの解毒ために肝臓、腎臓がフル稼働します。

働きすぎた肝臓、腎臓の機能は低下し、更に便秘が続くという悪循環に陥ります。

その結果、老廃物の停滞、新陳代謝や血液循環の低下などをひき起こし、肌荒れ、くすみ、たるみといった不調が肌に現れます。

内臓機能が低下すると、必要な栄養素が吸収されにくい状態となり、体や肌に十分な栄養が行き届かなくなります。

という事は、まずやるべき事は、バランスのとれた食事をとって、低下した内臓機能の働きを高めることですね。

「バランスのとれた食事」って?

これまでのブログを参考にして下さいね。

★お肌のために積極的に摂取したい栄養素★

タンパク質・・・健康な肌を育む上で欠かせません

ビタミン、ミネラル・・・肌の生まれ変わりをサポートします

食物繊維・・・便秘を防ぎます

ーーー体内のデトックス器官ーーー

★肝臓★

有害物質などの不要物を解毒し、無害化してくれる。

添加物の多い食品を食べ続けたり、アルコールを飲みすぎたりすると働きすぎの状態になる。

★腎臓★

体内の血液をろ過して、老廃物や塩分を尿として体外に排出し、水分や血圧、電解質のバランスを調整する。

機能が低下すると、むくみなどの症状を引き起こす。

★腸★

消化、吸収を行う小腸と便をつくる大腸からなる臓器。

内臓の働きが低下すると、便秘をひき起こし、肌荒れ、吹き出物などの肌の不調を招く。

ーーーーーーーーーーーーーーー

私が飲み過ぎると、肝臓、腎臓が働きすぎてヘトヘトになり、むくみを引き起こすんですね。

添加物の多い食品も注意したいと思います!

【臨時休業27日目】肌老化Stop★体の内側からキレイに

2020/05/03

これまでのブログから生活習慣の見直しのヒントは見つかりましたか?

私はなんとなく「こうする方がいいんだろうなー」って考えられるようになりました。

気負わずに毎日の習慣に取り入れるのがポイントですよね。

さて、これまでは「健康維持のために、生活習慣を見直そう!」と色々とご紹介してきました。

でもそれだけじゃない。生活習慣の見直しは「美肌」づくりにもつながります。

★まずはチェック★

□スキンケアを変えていないのに、最近、肌の不調を感じる

□自覚はないが「疲れてる?」と人に言われることがある

□顔のくすみやたるみが気になる

□シミが急速に増えた(または濃くなった)

□最近、食欲が低下した

□お菓子やスイーツをよく食べる

いかがですか?

私は食欲以外は、全部チェック付きましたわ(--;)

最近の日差しは強く、紫外線によって私たちの肌は思っている以上にダメージを受けています。

波長の長いUVA波は肌の奥の真皮まで届き、肌のコラーゲンやエラスチンを破壊し、シワやたるみを引き起こします。

波長が短いUVB波はメラニン色素の合成を増やし、シミやそばかすの原因につながります。

スキンケアを頑張っているのに、と感じている人は、体の内側に目を向けてみましょう。

手軽な食事ばかりだと内臓機能が低下し、体が栄養不足に陥っている可能性があります。

本格的な「肌老化」に進行する前に、まずは体調を整え、滞った内臓の働きを活性化することが大切です。

次は、肌への影響も大きい臓器についてご紹介します。

今、私が生活習慣の改善でやっている事は、起きる時間を決めることです。

寝る時間が早くても遅くても、同じ時間に目覚ましをセットしています。

もちろん、それより早く目覚める時もありますが、その時はそのまま起きて1日を始めます。

しばらくは、思ったように睡眠時間が定まらない感じだったのですが、最近ようやく、夜、眠たくなる時間が決まってきたような気がします。

私は昔から寝つきも悪く、夜更かしするタイプなのですが、健康のためにもう少し続けてみようと思います。【臨時休業26日目】花粉症★ハーブティーレシピ症状別

2020/05/02

ハーブは、その穏やかな作用がストレス性の心身症や慢性的な症状の不調緩和に有効であるとして注目されています。

アレルギーは薬で一時的によくなっても、また症状が出てくることがあります。

そのような時に体調に合わせて、ぜひ取り入れてみて下さい。

体質改善にも役立つため、花粉が飛び始める前の予防として活用するのもいいですね。

今日は、花粉症の症状別にハーブのブレンドティーをご紹介します。

(どれもティーカップ2杯分)

★★★鼻水、鼻づまり★★★

エルダーフラワー :ティースプーン 1/2杯

カモミールジャーマン:ティースプーン 1/2杯

ローズヒップ :ティースプーン 1/2杯

エルダーフラワーが、粘膜の炎症によって起こる鼻水、鼻づまりなどの症状を緩和します。

カモミールの精油成分に含まれるカマズレンもアレルギーや炎症の予防・改善に有効です。

ローズヒップは炎症によって消耗したビタミンCの補給に役立ちます。

☆注意

カモミール:キク科アレルギーの方は使用を避ける。

ローズピップ:長期間の継続的な使用や多量摂取を避ける。

★★★目のかゆみ★★★

アイブライト:ティースプーン 1/2杯

ネトル :ティースプーン 1/2杯

ペパーミント:ティースプーン 1/2杯

アイブライトは花粉によって起こる目のかゆみに役立ちます。

ネトルは浄血作用によって血液をキレイにします。

ペパーミントはその爽快感で花粉症の不快感を和らげます。

☆注意

ペパーミント:子どもへの長期間の使用は避ける。

★★★発症する前に体質改善★★★

エキナセア :ティースプーン 1杯

ルイボス・レッド:ティースプーン 1杯

どちらのハーブも抗アレルギー作用があり、花粉症をはじめとしたアレルギー症状に有効です。

症状が出る季節になる前から飲み始めることで体質を改善し、予防につなげましょう。

長期的、飲む場合は、ルイボス・レッドのみにして飲むといいと思います。

☆注意

エキナセア:キク科アレルギーの方は使用を避ける。長期間の継続的な使用を避ける。

ハーブティーは薬ではありません。

あくまでも体本来の働きをサポートするものとして役立ててくださいね♪【臨時休業25日目】アロマスプレー★ダニが嫌う精油

2020/05/02

アレルギーから身を守るには、アレルゲンを寄せ付けないことが大切です。

「ダニ忌避」作用があると言われている精油を使って、アロマスプレーを作ってみましょう。

残念ながら、ダニを退治するという事ではありません。

スプレーはこれまでに紹介した方法で作ります。

(下記参照)

その時に使う精油を以下から選んでみましょう。

★ダニが嫌うとされる精油★

レモン、レモングラス、レモンユーカリ、シトロネラ、メリッサ、

ローズウッド、ティートゥリー、ペパーミント、ゼラニウムなど

寝具やソファーなどを乾かしたり掃除してから、スプレーするといいですね。

精油によっては色が付く場合があるので、事前に確認してから使用して下さいね。

以前のブログでもお馴染み、、、

★アロマスプレーの作り方★

<材料>

精油 10滴

無水エタノール 10ml

精製水 40ml

<作り方>

1. ビーカー(ガラスのコップでも可)に無水エタノールを入れる

2. 精油を加え、竹串でよく混ぜる

3. 精製水を入れ、よく混ぜ合わせ、スプレー容器に移す

(精油は脂溶性なので、水には溶けません。混ぜる順番を間違えないでね)

今はマスクスプレーが活躍中ですが、少し視点を変えて、今日紹介したようなファブリックスプレーも作ってみて下さい。

天然の香りが、あなたや家族を癒してくれることでしょう。

-

ペパーミント(Mentha piperita)― 消化促進・鎮静・頭痛ケアに優れた清涼ハーブ

ペパーミントは、メントールの爽快感で知られる代表的なハーブですが、メディカルハーブとしては消化器系・自律神経・

ペパーミント(Mentha piperita)― 消化促進・鎮静・頭痛ケアに優れた清涼ハーブ

ペパーミントは、メントールの爽快感で知られる代表的なハーブですが、メディカルハーブとしては消化器系・自律神経・

-

1,8-シネオールの働きとは?ユーカリ・ブルーガムの機能性と活用術

ユーカリ属の中でも最も代表的なユーカリ・グロブルス(Eucalyptus globulus)。アボリジニは、葉

1,8-シネオールの働きとは?ユーカリ・ブルーガムの機能性と活用術

ユーカリ属の中でも最も代表的なユーカリ・グロブルス(Eucalyptus globulus)。アボリジニは、葉

-

「ユーカリ ラディアータとは?」呼吸器サポートに最適な特徴・効果・おすすめの使い方

ユーカリの中でも最も“やさしい”タイプとして知られるのがユーカリ・ラディアータ。同じシネオール系ユーカリであり

「ユーカリ ラディアータとは?」呼吸器サポートに最適な特徴・効果・おすすめの使い方

ユーカリの中でも最も“やさしい”タイプとして知られるのがユーカリ・ラディアータ。同じシネオール系ユーカリであり

-

ユーカリ・シトリオドラ精油|レモン香で肩こりケア・虫除けに人気のエッセンシャルオイル

ユーカリの中でも異彩を放つのがユーカリ・シトリオドラ。レモンのような心地よい香りが特徴で、主成分はユーカリ特有

ユーカリ・シトリオドラ精油|レモン香で肩こりケア・虫除けに人気のエッセンシャルオイル

ユーカリの中でも異彩を放つのがユーカリ・シトリオドラ。レモンのような心地よい香りが特徴で、主成分はユーカリ特有

-

ジンジャー(Zingiber officinale)

― 冷え・巡り・消化を内側から整える加温ハーブ

ジンジャー(ショウガ)は、世界中で古くから薬用・食用の両面で用いられてきた植物です。メディカルハーブとしては、

ジンジャー(Zingiber officinale)

― 冷え・巡り・消化を内側から整える加温ハーブ

ジンジャー(ショウガ)は、世界中で古くから薬用・食用の両面で用いられてきた植物です。メディカルハーブとしては、

Botanical Time

お問い合わせは、WEBフォームにて受け付けております。

お問い合わせは、WEBフォームにて受け付けております。

所在地 :大阪府吹田市江坂町1-23-32 リバーボール江坂603

営業時間:10:00〜24:00

定休日 :不定休